Histoire des médias : l’évolution de la radio comme média d’information

Des premières ondes hertziennes aux podcasts en streaming, la radio n’a cessé d’évoluer. Support d’information, de culture et de lien social, elle a su traverser les époques en s’adaptant aux nouvelles technologies, tout en gardant son pouvoir d’émotion et de proximité.

Cette rubrique “Histoire des médias” revient sur la façon dont la radio est passée d’une simple innovation technique à un média d’information incontournable, toujours plébiscité par les journalistes et les auditeurs.

Aux origines : quand la radio n’était pas encore un média d’info

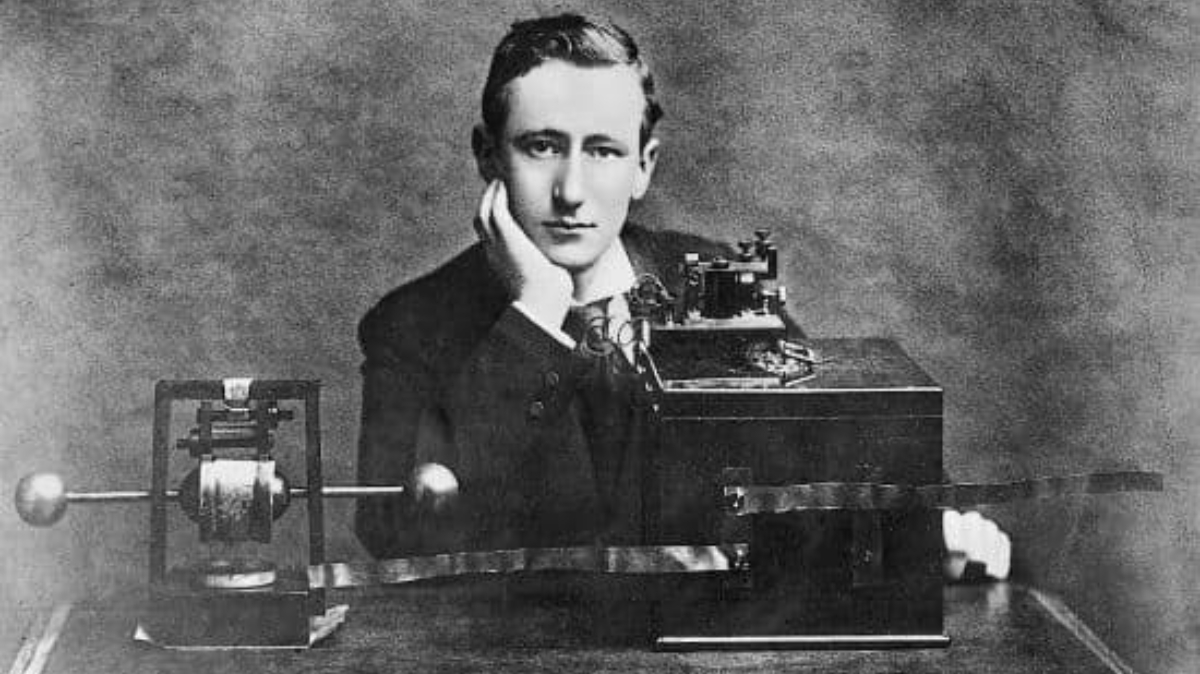

La radio naît à la fin du XIXᵉ siècle, grâce aux travaux sur la télégraphie sans fil et les ondes hertziennes. Les expériences de Guglielmo Marconi, qui réussit des transmissions radio sur de longues distances (liaison transmanche en 1899, puis transatlantique en 1901), marquent un tournant.

À cette époque, la radio est surtout utilisée pour :

la communication militaire et maritime (notamment pour les navires en mer) ;

la transmission de messages techniques ou de signaux de détresse ;

des concerts et démonstrations destinés à montrer la puissance de cette nouvelle technologie.

La dimension “média d’information” n’est pas encore centrale : la radio est d’abord un outil de communication, avant de devenir un véritable média de masse.

La naissance de la radio d’information : l’arrivée des “journaux parlés”

En France, le basculement vers une radio d’information intervient dans les années 1920. Le 6 janvier 1923, la station privée Radiola diffuse le premier “journal parlé” : un bulletin d’informations orales, destiné au grand public.

Quelques mois plus tard, Radiola propose également le premier reportage en direct, preuve que la radio peut suivre l’actualité “en temps réel”.

Peu à peu, la radio s’impose comme :

un média d’actualité, avec des bulletins d’information réguliers ;

un média de reportage (politique, sport, événements majeurs) ;

un outil de propagande ou de mobilisation, particulièrement visible pendant les conflits.

Au fil des décennies, la radio accompagne tous les grands événements : guerres, élections, crises politiques, grands faits divers… Les auditeurs s’habituent à “apprendre les nouvelles” en allumant leur poste.

La radio, média de proximité et de lien social

Si la radio a autant marqué l’histoire des médias, c’est aussi grâce à son format très humain : une voix, un ton, un rendez-vous régulier.

Elle se distingue par plusieurs forces :

une grande réactivité : on peut interrompre un programme pour un flash spécial ;

un sentiment de proximité avec les animateurs et journalistes ;

la possibilité de donner la parole au public (émissions interactives, débats, appels d’auditeurs).

Dans de nombreux foyers, la radio reste le média que l’on écoute :

pour suivre les informations du matin ;

pour rester au courant de l’actualité pendant le trajet domicile–travail ;

pour garder un lien avec le monde dans des situations de crise (grèves, catastrophes, confinement, etc.).

De la FM au streaming : la radio à l’ère des podcasts

À partir des années 1980, la bande FM et la multiplication des stations enrichissent l’offre : radios musicales, radios d’info en continu, radios locales, thématiques… La radio devient plus segmentée et plus concurrentielle.

Avec Internet et le numérique, une nouvelle étape est franchie :

les stations proposent leurs programmes en replay ;

la diffusion se fait aussi en streaming sur ordinateur, smartphone ou enceintes connectées ;

surtout, apparaissent les podcasts, qui permettent d’écouter une émission où et quand on le souhaite.

Les podcasts natifs (créés directement pour le format podcast, et non issus de la radio linéaire) connaissent une forte croissance en France. En 2023, par exemple, un baromètre CSA/Havas Paris indique que 40 % des personnes interrogées connaissent le concept de podcast natif, et 37 % se déclarent auditeurs de podcasts natifs.

Pour le journalisme, cela ouvre un terrain de jeu immense :

enquêtes longues en plusieurs épisodes ;

portraits et récits immersifs ;

formats narratifs innovants, souvent plus intimes et plus incarnés que les journaux radiophoniques classiques.

.jpg)

.jpg)

Pourquoi la radio reste un média clé pour les journalistes ?

Malgré la concurrence des réseaux sociaux et des plateformes vidéo, la radio et l’audio gardent de sérieux atouts pour informer :

Crédibilité : les grandes stations d’information ont des rédactions structurées, habituées à vérifier les faits.

Accessibilité : on peut écouter la radio tout en faisant autre chose (conduire, cuisiner, travailler).

Profondeur : le format audio se prête aux interviews longues, aux émissions de débat, aux enquêtes documentaires.

Intimité : la voix crée un lien fort avec l’auditeur, idéal pour raconter des histoires, expliquer des sujets complexes ou décrypter l’actualité.

Aujourd’hui, un même journaliste peut :

assurer un flash radio en direct,

produire un podcast de reportage,

et partager des extraits sur les réseaux sociaux pour élargir son audience.

À découvrir aussi : notre post Instagram sur l’évolution de la radio

Pour prolonger cette rubrique Histoire des médias, l’EFJ propose également un post Instagram dédié à l’évolution de la radio comme média d’information. On y retrouve les grandes étapes qui ont marqué ce support, des premières ondes hertziennes jusqu’aux podcasts en streaming, avec un ton pédagogique et accessible aux futurs journalistes.

Cette publication permet de visualiser l’histoire de la radio en un coup d’œil, de comprendre comment ce média s’est adapté aux nouvelles technologies et pourquoi il reste aujourd’hui un canal d’information majeur. Les étudiants comme les curieux des métiers du journalisme peuvent ainsi approfondir le sujet directement sur les réseaux sociaux de l’EFJ

Devenir journaliste radio ou podcasteur : et si c’était vous

L’histoire de la radio montre une chose : ce média sait se réinventer. À l’ère des podcasts, des enceintes connectées et du streaming, l’audio reste au cœur de l’information.

À l’EFJ, les étudiants et étudiantes sont formés aux nouvelles pratiques du journalisme, qui intègrent :

la préparation et l’animation d’interviews audio ;

la réalisation de reportages de terrain pensés pour la radio et le podcast ;

l’écriture et la narration adaptées aux formats numériques.

Construire sa carrière en journalisme radio et podcast avec l’EFJ

La radio offre une large palette de métiers du journalisme qui évoluent avec les usages et les formats audio. À l’EFJ, les étudiants se forment dans un véritable studio radio, qui leur permet de travailler dans des conditions professionnelles et de créer leurs propres émissions tout au long de leur scolarité.

.jpg)

Cette expérience pratique prépare à des débouchés variés : journaliste radio, bien sûr, mais aussi animateur radio, présentateur de flash info, journaliste plurimédia, capable de produire simultanément pour la radio, le web et les réseaux sociaux, ou encore journaliste sportif, envoyé spécial ou correspondant permanent.

La montée en puissance des podcasts et des radios en ligne ouvre également de nouvelles opportunités pour les jeunes journalistes, qui peuvent imaginer, écrire et produire leurs propres formats natifs audio. En choisissant une formation en journalisme orientée vers la pratique comme celle de l’EFJ, les étudiants développent les compétences éditoriales, techniques et narratives indispensables pour construire une carrière dans l’univers de la radio et du podcast.

Découvrez les métiers liés à la radio grâce à l'EFJ

Si vous vous imaginez déjà derrière un micro, en train de raconter l’actualité ou de produire votre propre série audio, c’est peut-être le signe qu’une carrière de journaliste radio ou podcasteur est faite pour vous.

Pour aller plus loin, renseignez-vous sur les formations en journalisme proposées par l’EFJ et découvrez comment transformer votre passion pour l’info et l’audio en métier.

Candidatez dès aujourd'hui et transformez votre rêve en réalité avec l'EFJ

Voir d'autres actualités

Journaliste pigiste : la réalité du métier, racontée par une alumni EFJ

Un appel. Une mission. Un autre planning. Un autre média. La vie d’un journaliste pigiste, c’est un journalisme en mouvement : on enchaîne les sujets, les formats et les équipes, parfois dans des délais très serrés. Pour celles et ceux qui visent la TV ou la radio, l’exigence est encore plus forte : il faut être réactif, polyvalent et fiable.Pour comprendre ce que signifie vraiment “être pigiste”, rien de mieux qu’un retour d’expérience. Voici le témoignage d’Esther Abithol, alumni EFJ (promotion 2019), aujourd’hui pigiste TV/radio.

lire la suite

Deux étudiantes de l’EFJ qui incarnent la passion du journalisme sur le terrain

À l’EFJ, la formation au journalisme ne se limite pas aux salles de cours. Dès la première année, les étudiants sont plongés dans la réalité du métier : reportages, enquêtes, stages, projets encadrés… Deux profils incarnent cette pédagogie du journalisme par la pratique : Emmanuelle Guérin, en première année, et Flore Vanthournout, en troisième année à l’EFJ Bordeaux. Deux parcours différents, un même engagement : celui d’apprendre en faisant.

lire la suite

"Pop Your Mind" : la nouvelle génération de journalistes de l'EFJ fait vibrer Twitch autour de la santé mentale

29 étudiants, 2 semaines de préparation intense, 6 heures de direct : nos étudiants de l’EFJ Bordeaux ont relevé un défi de taille en imaginant et produisant entièrement "Pop Your Mind", une émission diffusée en live sur la plateforme Twitch. À travers ce projet, ils ont exploré un sujet aussi sensible que passionnant : la santé mentale à travers le prisme de la pop culture.

lire la suiteVoir également